Chronique little Jaffna

- Nadia Chakhari

- 7 mai

- 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 9 mai

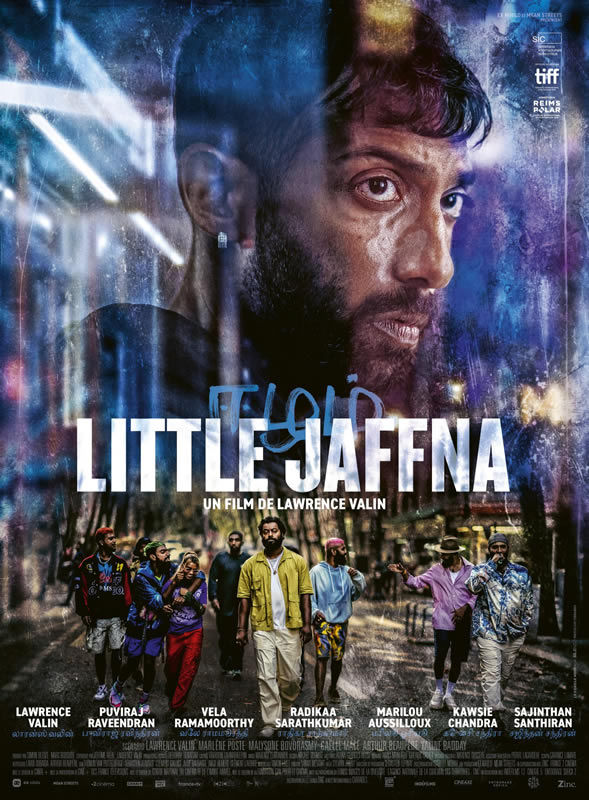

🎥 NOUVELLE CHRONIQUE EN LIGNE – Little Jaffna, un polar identitaire brûlant de vérité 🌍

Amoureuse de cinéma engagé et de récits à double fond, je vous propose cette semaine une plongée dans Little Jaffna, un film qui m’a littéralement bouleversé.

À première vue, on croit entrer dans un thriller urbain : un jeune flic, une mission d’infiltration, une enquête dans les rues tamoules de Paris. Mais très vite, le film bascule. Il ne s'agit plus seulement de crime organisé, mais d'identité, de mémoire, de loyauté. Little Jaffna parle d'exil intérieur, de racines oubliées, de ce que ça veut dire d'appartenir à deux mondes... ou à aucun.

👉 Dans la chronique complète sur mon Patreon, je décortique ce film sous trois angles :

💡 Le dilemme moral du héros : une infiltration qui devient introspection.

🧠 La lecture philosophique : peut-on se construire sans mémoire ? À qui doit-on fidélité ?

🌐 L’analyse géopolitique : quand une guerre lointaine résonne dans les rues de Paris.

🎬 Ce n’est pas qu’un film. C’est une gifle douce. Un miroir tendu à tous ceux qui vivent entre deux langues, deux cultures, deux loyautés.

EXTRAIT DE LA CHRONIQUE

Un thriller identitaire sur fond de mémoire communautaire

1. Une double infiltration : policière et identitaire

À première vue, Little Jaffna semble suivre les codes du polar : un jeune policier, Michael, est envoyé en mission d’infiltration dans la diaspora tamoule de Paris, suspectée d'activités criminelles liées aux Tigres Tamouls.Mais très vite, le thriller glisse vers un drame identitaire, où l’infiltration dépasse le cadre professionnel : Michael se retrouve absorbé par une communauté qui, tout en étant étrangère à son quotidien, lui ressemble profondément.

Le dilemme classique du flic infiltré devient ici une allégorie du déracinement : Michael découvre une culture, une langue, une douleur historique qu’il portait en lui sans la connaître.

2. Le poids des silences et des héritages

Le film adopte un ton contemplatif et minimaliste, contrastant avec les attentes du genre. Les dialogues sont rares, les gestes, les regards, les rituels (repas, funérailles, fêtes tamoules) prennent le relais.Valin filme avec pudeur une diaspora marquée par la guerre, mais qui vit dans la tension du non-dit : la mémoire des conflits sri lankais est présente, mais souterraine, comme un passé enfoui qu’on ne veut pas réveiller, et qui hante pourtant les corps.

3. La question de l’identité hybride

Le cœur du film repose sur le tiraillement de Michael :

D’un côté, son éducation républicaine, la police, l’ordre.

De l’autre, une identité ethnique refoulée qui resurgit avec force, à mesure qu’il s’immerge dans la communauté.

Ni la police ni les membres de la communauté ne sont idéalisés. Le vrai conflit est intérieur :👉 À qui suis-je loyal ?👉 À qui appartiens-je vraiment ?

Cette tension renvoie au vécu du réalisateur lui-même, franco-tamoul, tiraillé entre deux mondes. On sent dans la mise en scène une introspection pudique mais déchirante.

💌 Si ce genre d’approche te parle, si tu veux lire mes analyses complètes, soutiens mon travail sur Patreon ! Les abonnés ont accès à la chronique détaillée, à mes lectures bonus et aux coulisses de mes recherches. C’est là que le cinéma devient un espace de réflexion partagée.

Merci pour ton soutien, et surtout... bon film ! 🍿

Commentaires